- 公開日:2025/11/10

- 最終更新日:2025/11/25

店舗改装は、単なる内装リニューアルにとどまらず、売上向上や顧客満足度の改善につながる重要な経営戦略です。しかし、目的やターゲットが曖昧なまま工事を進めた結果、投資に見合う成果が得られず後悔する事例も少なくありません。改装を真に成功させるには、コンセプト設計から動線設計、照明計画、素材選びに至るまで、計画段階から一貫した視点で戦略を練ることが不可欠です。

この記事では、店舗改装を成功に導くための目的設定や顧客ターゲットの明確化、デザインが売上に与える心理的・構造的影響、そして実践的な設計施策までを体系的に解説します。

店舗改装を成功させるポイントとは

改装の成否は、プロジェクトの初期段階でいかに明確な目的とターゲットを設定できるかにかかっています。漠然とした「集客力向上」や「売上アップ」という目標だけでは、設計の方向性がぶれ、投資効果を測定することも困難になります。ここでは、改装を投資として機能させるための戦略策定のポイントを具体的に掘り下げていきます。

改装の目的とKPIの決め方

店舗改装の目的は、売上増加、客単価向上、リピーター獲得、ブランドイメージ刷新など多岐にわたります。しかし、これらすべてを同時に達成しようとすると、デザインのコンセプトが散漫になり、結果として何も達成できない店舗が出来上がってしまう危険性があります。まずは最優先の目的を一つに絞り、その達成度合いを測定するための具体的なKPI(重要業績評価指標)を設定することが重要です。

たとえば、既存顧客のリピート率向上を目的とする場合は、「月間リピート来店率」「会員登録率」「滞在時間の延長率」などを指標として設定します。新規顧客の獲得を狙う場合は、「月間新規来店者数」「SNSでの言及数」「ファサード(外装デザイン)からの視認率」などが妥当なKPIとなります。設定したKPIは、改装後3か月、6か月、1年といった節目で定点観測を行い、継続的に検証・改善を重ねることが不可欠です。目的とKPIの整合性がとれていなければ、どれだけ洗練されたデザインを実現しても投資効果を証明することはできません。

ターゲットとペルソナ設計

店舗デザインは、誰に向けて空間を構築するかによって色彩、素材、照明、動線のすべてが変わります。ターゲット顧客を「30代女性」といった属性で定義するだけでは不十分であり、具体的なペルソナを描き出す必要があります。ペルソナとは、年齢・性別・職業・ライフスタイル・価値観・購買行動パターンまでを含めた架空の理想顧客像です。

たとえば、高級ブティックのリニューアル工事を計画する場合、「都心在住、世帯年収1,200万円以上、週末にアートギャラリーやカフェ巡りを楽しむ40代女性経営者」といった具体的なペルソナを設定することで、空間に求められる雰囲気や素材のグレード、照明の色温度までが自ずと定まります。この設計指針があることで、設計者と施主の認識齟齬を防ぎ、プロジェクト全体の方向性を統一できます。ペルソナ設計が曖昧だと、照明計画や什器選定の段階で意見が分かれ、工期の遅延やコスト増につながるリスクが高まります。

競合調査で差別化を見つける

競合店舗の視察と分析は、自店の改装コンセプトを明確にするうえで欠かせないプロセスです。同じ商圏内で類似業態を展開する店舗がどのような内装デザイン、レイアウト変更、外装デザインを採用しているかを観察し、強みと弱みを洗い出します。特に注意すべきは、競合がすでに成功している要素を模倣するのではなく、自店だけが提供できる体験価値を見極める姿勢です。

たとえば、競合がミニマルで洗練された空間を打ち出している場合、あえて温かみのある素材や間接照明を多用した居心地重視の空間を構築することで差別化を図れます。逆に、競合が過度に装飾的な店舗デザインに偏っている場合は、シンプルで機能美を追求したレイアウトが顧客に新鮮な印象を与える可能性があります。競合調査の結果は、単なる模倣のための情報収集ではなく、自店のポジショニングを戦略的に定めるための重要な判断材料として活用すべきです。

現場運用を踏まえた要件整理

美しい店舗デザインが完成しても、日々の運用で支障が出れば意味がありません。改装計画の段階で、実際に働くスタッフの動線、商品の入荷・陳列フロー、清掃やメンテナンスの頻度といった運用面の要件を細かく洗い出す必要があります。特に飲食店や物販店では、バックヤードと接客エリアの動線が交錯すると、サービス品質の低下や作業効率の悪化を招きます。

また、設備改善の観点からも、空調の効率、電源コンセントの配置、Wi-Fi環境の整備など、見た目だけでは語られない実務上の要素が顧客満足度に直結します。改装後に「コンセプトは良いが使いにくい」という評価を受けないために、設計段階から現場スタッフや店長を巻き込んだ要件定義のワークショップを実施することが推奨されます。運用の現実を無視したデザインは、どれほど美しくても持続可能性を欠き、結果として再度の改装コストを生む原因となります。

デザインが売上向上に繋がる仕組みを紹介

店舗デザインは感覚的な好みの問題ではなく、顧客の購買行動に科学的・心理的に作用する戦略的ツールです。視覚心理、動線設計、照明と色彩、そしてブランド体験という4つの切り口から、デザインがどのように売上向上に寄与するのかを理論的に解説します。

視覚心理が購買に与える影響

人間の情報処理の約80%は視覚から得られるとされ、店舗に足を踏み入れた瞬間の第一印象が購買意欲を大きく左右します。視覚心理学の知見によれば、暖色系の照明や素材は親近感や温かみを演出し、リラックスした状態で長時間滞在したくなる心理を引き出します。一方、寒色系や高コントラストの配色は高級感やシャープな印象を与え、短時間で意思決定を促す効果があります。

また、人間は視線の動きに一定のパターンを持っており、たとえば欧米圏では左上から右下へ、日本を含むアジア圏では上から下へと視線が移動しやすい傾向があります。この視線の流れを考慮したレイアウトやサイン配置により、顧客が自然と目的の商品やサービスにたどり着く導線を設計できます。視覚心理を無視した店舗デザインは、顧客にストレスを与え、離脱率を高める結果を招くため、理論に基づいた計画が不可欠です。

動線と滞在時間で売上を上げる

店舗内の動線設計は、顧客の回遊率と滞在時間に直結し、結果として購買点数や客単価に影響を与えます。動線には「主動線」と「副動線」があり、主動線は入口から主要商品エリア、レジへと続く基本的な流れ、副動線はそこから派生する回遊ルートを指します。副動線を巧みに配置することで、顧客が店内を探索する時間が延び、衝動買いや追加購入の機会が増加します。

たとえば、スーパーマーケットでは生鮮食品を店の奥に配置し、入口付近に嗜好品や日用品を陳列することで、必然的に店内を一周する動線を作り出しています。同様に、アパレル店では試着室への動線上に関連アイテムを配置し、セット購入を促す戦略が一般的です。滞在時間の延長は、単に長く居てもらうことが目的ではなく、顧客が快適に回遊し、多くの商品と接触する機会を増やすための戦略的設計です。動線が複雑すぎると迷いやストレスを生み、逆に単調すぎると飽きられてしまうため、適度な回遊性と明快さのバランスが求められます。

照明色彩が商品価値を左右する

照明と色彩は、商品の見え方や店舗全体の雰囲気を決定づける重要な要素の一つです。同じ商品でも、照明の色温度や照度、演色性によって顧客が感じる価値や魅力は大きく変わります。たとえば、食品を扱う店舗では高演色性のLED照明を用いることで、野菜や肉の色が鮮やかに見え、鮮度が高く感じられます。逆に、低演色性の照明では商品がくすんで見え、購買意欲を損ないます。

色彩についても、ブランドのコンセプトや顧客の嗜好に合わせた選定が必要です。高級ブランドでは黒や紺、グレーといった落ち着いた色調を基調とし、照明も間接照明やスポットライトで陰影を演出することで、商品の希少性や高級感を際立たせます。一方、ファストファッションや雑貨店では明るく均一な照明と鮮やかな色彩を用いることで、活気や親しみやすさを演出し、衝動買いを促します。照明計画と色彩設計は、商品そのものの価値を変えるわけではありませんが、顧客が認識する価値を操作する強力な手段であり、売上に直結する投資対効果の高い施策です。

ブランド体験とリピート率の関係

現代の消費者は、単に商品を購入するだけでなく、店舗での体験そのものに価値を求めています。店舗改装を通じて一貫したブランド体験を提供できれば、顧客満足度が高まり、リピーター獲得につながります。ブランド体験とは、視覚・聴覚・触覚・嗅覚といった五感すべてを通じて顧客に伝わる総合的な印象であり、内装デザイン、音楽、香り、スタッフの接客態度までが含まれます。

たとえば、高級ホテルのラウンジでは、落ち着いた照明、上質な素材の家具、心地よいBGM、控えめな香りが組み合わさり、顧客に「特別な時間を過ごしている」という体験を提供します。この体験が記憶に残ることで、次回も同じ空間を求めて再訪する動機が生まれます。逆に、ブランド体験が一貫していない店舗では、顧客は「何となく居心地が悪い」「また来たいと思わない」という曖昧な不満を抱き、リピート率が低下します。改装を単なる内装リニューアルで終わらせず、ブランド全体のストーリーを空間に落とし込む視点が、長期的な売上向上とリピーター獲得の鍵となります。

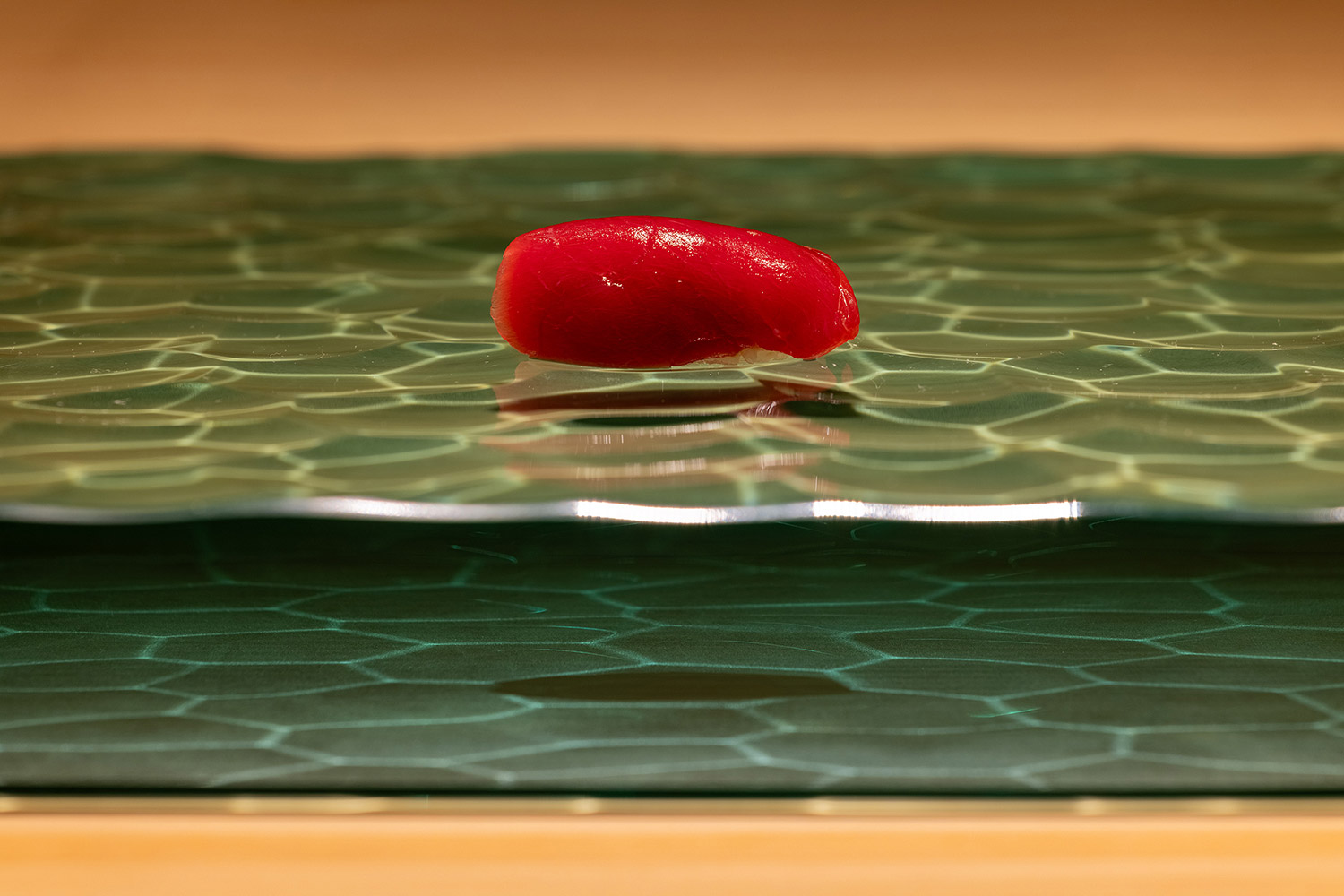

事例紹介:写真が撮りたくなる寿司デザイン(THE SAKAI Tokyo)

「写真が撮りたくなる寿司デザイン( THE SAKAI Tokyo)」の事例を用いて、デザインがブランド体験と集客に繋がる仕組みを詳しく見ていきましょう 。

■ プロジェクトの要点

- コンセプト:空間を「寿司を主役にするパッケージ」と捉え、いかに寿司を美しく魅力的に見せるかに注力 。

- 素材と演出:昔ながらの檜の付台ではなく、水の流れを模したガラス製の付台を採用 。水面の光が揺れ、寿司の影が映り、寿司が小川を泳いでいるように見える演出を実現 。

- 集客戦略:顧客は思わず寿司の写真を撮り、その写真がSNSにアップされることで、お店の情報が拡散され、お客様がまたお客様を呼ぶ仕組みを設計 。

- 業種・場所:飲食店(寿司)、東京都中央区京橋 。

| 用(機能性) | 写真の拡散というビジネスツールとしての機能 を空間デザインに持たせることで、集客・売上向上という目的に直結。 |

|---|---|

| 強(構造・耐久性) | —(特筆すべき情報なし)— |

| 美(美観) | 水の流れと光の反射による非日常的な美しさ を提供し、SNS映えする記憶に残るブランド体験を実現 。 |

店舗改装を成功に導くデザイン設計の実践ガイド

ここまでに示した理論を実際の改装プロジェクトに落とし込むため、レイアウト、什器配置、ファサード、照明と素材という具体的な設計要素ごとに実践的な施策を解説します。設計者や施主が現場で判断に迷う場面を想定し、具体的な指針を示します。

レイアウトとゾーニングの設計指針

レイアウトとゾーニングは、店舗全体の骨格を決める根幹的な設計作業です。ゾーニングとは、店舗内を用途や機能ごとにエリア分けする作業であり、接客ゾーン、商品陳列ゾーン、休憩ゾーン、バックヤードなどを明確に区分します。この区分が曖昧だと、顧客が迷いやすく、スタッフの動線も非効率になります。

レイアウト設計では、入口からの視線の抜けを意識し、店内の奥行きや広がりを感じさせる工夫が重要です。たとえば、入口正面に目を引くディスプレイや主力商品を配置し、顧客を店内へ誘導する「アイキャッチゾーン」を設けます。その後、左右に回遊できる動線を作り、壁面や什器で商品を効果的に見せる「回遊ゾーン」へと続けます。また、店舗の奥にレジや試着室を配置することで、顧客が店内を一周する動線を自然に形成できます。ゾーニングとレイアウトの設計は、図面上の美しさではなく、実際の人の動きと体験をシミュレーションした実践的な判断が求められます。

什器配置とVMDで商品を魅せる

什器とは商品を陳列・展示するための棚やテーブル、ハンガーラックなどの総称であり、その配置や高さ、形状が商品の見え方と売上に直結します。VMD(ビジュアル・マーチャンダイジング)は、視覚的に商品価値を最大化し、購買意欲を喚起するための陳列手法です。

VMDの基本原則

- VP(ビジュアルプレゼンテーション): 店舗全体の世界観を表現する大型ディスプレイやマネキン、シーズンテーマを打ち出す装飾

- PP(ポイントプレゼンテーション): 特定のカテゴリーや売りたい商品を強調するコーナー展開

- IP(アイテムプレゼンテーション): 個々の商品を手に取りやすく陳列する棚割り

什器配置の基本ポイント

| ポイント | 詳細 |

|---|---|

| 視線高(ゴールデンゾーン) | 主力商品は床から100〜150cmの範囲に配置し、視認性と購買率を向上させる |

| 什器の素材選定 | 木製の温かみ、金属のシャープさ、アクリルの透明感など、店舗コンセプトと一致する素材を選定 |

| 什器の色とブランドイメージ | ブランドイメージに合った色の什器を選び、店舗の統一感を出す |

これらの要素を組み合わせることで、商品は視覚的に魅力的に見え、購買意欲を高める効果的な陳列が実現します。

ファサードとサインで第一印象を作る

ファサード(外装デザイン)は、店舗の顔であり、通行人が店舗を認識し、入店を決断する最初の接点です。ファサードが魅力的でなければ、どれだけ内装が洗練されていても顧客は店内に足を踏み入れません。ファサードデザインでは、視認性、ブランドの世界観、周辺環境との調和という3つの要素をバランスよく組み合わせることが求められます。

視認性を高めるためには、店名ロゴやサインの大きさ、色、照明が重要です。特に夜間営業を行う店舗では、内照式サインやスポットライトで店舗を際立たせる必要があります。ブランドの世界観については、高級ブランドであれば控えめで洗練されたデザイン、カジュアルブランドであれば親しみやすく明るいデザインといった具合に、顧客の期待に応える表現を選びます。周辺環境との調和も無視できず、商業施設内では統一感を保ちつつ差別化する工夫が、路面店では地域の景観に配慮しながら存在感を示すデザインが求められます。ファサードは広告メディアそのものであり、改装投資の中でも費用対効果が高い領域です。

照明と素材で雰囲気と見え方を最適化

照明と素材は、店舗の雰囲気を決定づけ、商品の見え方を最適化する最終仕上げです。照明については、全体照明(ベースライト)、アクセント照明(スポットライト)、間接照明(建築化照明)の3種類を組み合わせることで、空間に奥行きと立体感を生み出します。全体照明だけに頼ると平坦で退屈な空間になり、逆にアクセント照明のみでは視認性が低下し、顧客にストレスを与えます。

素材選びでは、床材、壁材、什器材、カウンター材といった各要素が視覚と触覚の両面で顧客体験に影響を与えます。たとえば、無垢材やタイル、天然石といった自然素材は高級感と温かみを演出しますが、メンテナンスコストが高く、傷や汚れが目立ちやすいというデメリットもあります。一方、樹脂系の床材やメラミン化粧板は耐久性とコストパフォーマンスに優れますが、安っぽく見える危険性があります。素材と照明の組み合わせによって、同じ空間でも全く異なる印象を与えることができるため、設計段階でサンプルを現場に持ち込み、実際の照明下で確認することが推奨されます。

まとめ

この記事では、店舗改装を成功させるための目的設定とターゲット顧客の明確化、デザインが売上向上に繋がる心理的・構造的メカニズム、そして実践的な設計施策について詳しく解説しました。店舗改装は単なる内装リニューアルではなく、顧客体験を最適化し、売上とブランド価値を向上させる戦略的投資です。目的とKPIを明確にし、ペルソナに基づいたデザイン設計を行い、照明・動線・素材といった要素を総合的にコントロールすることで、投資に見合う成果を確実に引き出すことができます。

「商業建築の設計は、ただ美しい箱を作りだすためのプロセスであってはならない。」というのが、私達KTXの考え方です。

より大きなベネフィットを生む建築を創り出し、投資に見合う利益を還元するビジネスツールを我々は設計しています。建築設計からインテリアの空間デザイン、グラフィックに至るまで、あらゆるデザインを一貫してコントロールすることであなたのビジネスに強力な付加価値を生み出します。もし、建築設計についてお悩みなのであれば、是非一度我々にご相談ください。

KTXアーキラボでは、最適な店舗改装をご提案しております。お気軽にお問い合わせください。

2025.11.10

【この記事を書いた人 松本哲哉】

KTXアーキラボ代表・一級建築士・大阪芸術大学非常勤講師

2024年度イタリアDAC認定デザイナーランキング世界8位(日本国内1位)

【お問い合わせ先】

KTXアーキラボ一級建築士事務所

東京都港区南麻布3-4-5 エスセナーリオ南麻布002

兵庫県姫路市船丘町298-2 日新ビル2F

事業内容

飲食店・クリニック・物販店・美容院などの店舗デザイン・設計

建築・内装工事施工

メール:kentixx@ktx.space

電話番号:03-4400-4529(代表)

ウェブサイト:https://ktx.space/

【関連記事リンク】

コメントを投稿するにはログインが必要です。

コメントを投稿するにはログインしてください。